- コラム

- 生活習慣が老化を左右する!老けない人の習慣とは?

slouch&chicのコラム

生活習慣が老化を左右する!老けない人の習慣とは?

老化は「遺伝によるもの」と思われがちですが、実際には日々の生活習慣の影響が大きいことが分かっています。研究によると、老化の進行度は親子や双子でも一致せず、生活習慣次第で大きく差がつくと言われています。つまり、毎日の習慣を少し工夫することで、見た目も体も若々しさを保つことができるのです。

老化のスピードは、遺伝だけで決まらない?

健康的に年齢を重ねたいと考え、生活習慣を意識して整えている方も多いと思います。けれども、同じ年齢でも「若々しい人」と「老けて見える人」がいるのはなぜでしょうか。

シワやシミ、白髪、体力の衰えといった老化のサインは、一律に訪れるわけではありません。そのスピードを左右するのは、遺伝的要因と【後天的要因(習慣や環境など)】が半々だと考えられています。

遺伝だけでは説明できない老化の差

「長寿遺伝子」と呼ばれる遺伝子の多くは、食事や運動に関連しています。つまり、生活習慣を工夫することで老化の進行を遅らせられる可能性があるのです。

実際に約50万人のデータ解析によると、寿命に与える影響は

- 遺伝的要因:2%未満

- 生活習慣を含む環境要因:17%

という結果が示されました。

習慣が未来をつくる

この結果からわかるように、私たちが日々の生活で選ぶ「食事・運動・睡眠・ストレス管理」といった習慣は、遺伝以上に老化スピードに影響を与えます。

つまり、「体に良い習慣」を積み重ねることが、若々しさを保つ一番の近道なのです。

「遺伝だから仕方ない」とあきらめるのではなく、毎日の小さな選択を積み重ねることで、未来の自分の健康と見た目は大きく変わっていきます。

実際に体に良い習慣を行っている、または心掛けている方は多いと思います。ですが、人によって違うこともあります。どんなことに注意すればよいのでしょうか。

洗いすぎは禁物!頭髪とお肌のお手入れ

本来、皮脂には「肌を守り、乾燥を防ぐバリア」としての役割があります。人によっては皮脂が過剰に分泌されて悩みの原因になることもありますが、逆に皮脂を洗いすぎると肌荒れや乾燥を招き、バリア機能が低下してしまいます。

【髪の悩み】

白髪や髪のハリ・コシ、抜け毛など、髪の悩みを抱え始める年齢は人それぞれです。

- 白髪 主な原因は、加齢による色素細胞(メラノサイト)の働きの衰え。

- 薄毛 男性ホルモンの影響、毛周期の乱れ、頭皮の血行不良、生活習慣の乱れなどが要因と考えられます。

現代社会では、特に「ストレス」の影響が大きいといわれています。悩み始めると、さまざまなケアを試すあまり、かえって頭皮を傷つけてしまうこともあるようです。

よくある間違ったケア

- ブラシで強く頭皮を刺激する

血流改善のつもりでブラシを強く押し付けたり叩いたりすると、毛根に傷をつけてしまうことがあります。血行を促すなら、指の腹で優しく押す程度で十分です。 - 薬用シャンプーや育毛剤による洗いすぎ

薬用に限らず、シャンプーを頻繁に使いすぎると、頭皮を守るはずの皮脂まで取り去ってしまうことがあります。

大切なのは、自分の頭皮の状態を正しく知り、過剰なケアで「傷つけない・乾燥させない」ことです。そして、ついつい行ってしまう、「白髪を抜く」はNGです。毛根がダメージを受けて死滅すると、新たな髪の毛が生えなくなる可能性があります!

最後に、最も大事なことは、「あまり気にしすぎない」心構え。気にするあまりストレスとなり、かえって生活習慣が乱れて悪循環になることも。十分な栄養と休養を取り、それでも大きなストレスを感じるようであれば、専門医に相談して心身ともに安心できる環境を整えましょう。

【肌の悩み】

肌の悩みは若いころから尽きないもの。老化を少しでも遅らせるために、特に注意すべきポイントは2つです。

1. 洗顔のしすぎに注意

洗顔料を使って必要以上に洗いすぎると、保湿作用のある皮脂まで落としてしまい、乾燥や小じわの原因になります。

- 洗顔は一日3回以上は避ける

- 汗はタオルで軽く拭くか、ぬるま湯で洗い流す程度で十分

- 熱いお湯での洗顔は皮脂を落としすぎるため避けましょう

※肌に合ったお手入れ、対策をする事がとても重要です。肌がざらざらしている、つるつるした肌ではないと感じる方はこちらのコラムも、ぜひ御覧下さい。

ニキビ、イボ、謎のブツブツでお悩みの方、綿100%タオルで撫で洗いしてみませんか?

2. 日焼け対策は念入りに

肌の老化を進める大きな要因のひとつが紫外線です。紫外線を浴びることでメラニン色素が沈着し、シミやくすみが目立つようになります。さらに皮脂の表面がダメージを受けると、その影響は真皮層にまで及び、肌を支えるコラーゲンなどのタンパク質を減少させてしまいます。その結果、ハリが失われ、シワの原因につながるのです。

加齢による自然な老化は避けられませんが、紫外線による老化は対策次第で遅らせることができます。毎日のスキンケアの一環として、日焼け止めや帽子、日傘などでのガードを意識しましょう。

※うっかり紫外線を浴びすぎてしまったときは、冷たい水で濡らしたタオルなどで顔をやさしく冷やし、ほてりを鎮めた後、化粧水などで、たっぷりと保湿をしましょう。

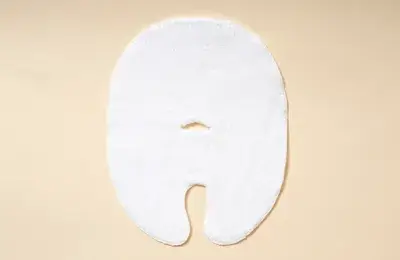

今治産藍染め蒸美人フェイスマスク

冷たい水で濡らして(氷水や冷蔵庫に入れておくのもOK)、やわらかく肌触りの良い生地は、日焼けでダメージを受けた肌を冷やすのにぴったり!コールドマスク。

濡らして電子レンジで温めれば、ホットスチームマスク。

瞼にのせて目の疲れを取る事も可能です。

藍染めした商品は、通常の蒸美人フェイスマスクの効果に加えて肌荒れや汗もなどにも効果が期待出来る商品です。

老化を放置してはいけない!目の疲れ、見えにくいなどの不調

老眼・白内障・加齢黄斑変性症など、目の老化による症状はさまざまです。40歳前後から自覚する人が多く、最初は「なんとなく見えにくい」「ぼんやりする」「疲れやすい」といった軽い違和感から始まります。しかし、それを「年のせいだから仕方ない」と放置していると、緑内障や加齢黄斑変性など、視力を失う原因となる病気を見逃してしまう危険があります。

老眼は、目のレンズである水晶体が硬くなり、さらにそれを動かす毛様体筋が衰えることで、ピント調節機能が低下する症状です。白内障(水晶体が濁る)や加齢黄斑変性(網膜の中心に老廃物が溜まる)は、加齢だけでなく紫外線や日常の刺激など外部要因の影響も大きいとされています。

無意識の習慣がリスクになることもあります。

・目をこする

・疲れたときに瞼や眼球を押してしまう

などは、水晶体や周辺組織を傷つけ、症状の進行を早める可能性があります。

また、紫外線を浴びることも目に負担をかけるため、サングラスなどでの対策が必要です。

【改善策】

・蒸しタオルで温める

瞼に1〜3分ほど当てて温めると、血流が良くなり、凝り固まった毛様体筋がほぐれてピント調節機能の回復が期待できます。こめかみ周辺も一緒に温めると頭もすっきりします。

・目のストレッチ運動

顔から30cm離した指先にピントを10秒合わせ、その後2m以上先の目標物に10秒ピントを合わせる。これを10セット繰り返します。継続することで老眼鏡を使わずに読書ができるようになった例もあるそうです。

今治産蒸美人フェイスマスク

濡らして電子レンジで温めれば、ホットスチームマスク。お肌のお手入れや瞼にのせて目の疲れを取る事も可能です。

冷たい水で濡らして(氷水や冷蔵庫に入れておくのもOK)、やわらかく肌触りの良い生地は、日焼けでダメージを受けた肌を冷やすのにぴったり!コールドマスク。

日々の肌のお手入れに使える優れものです。

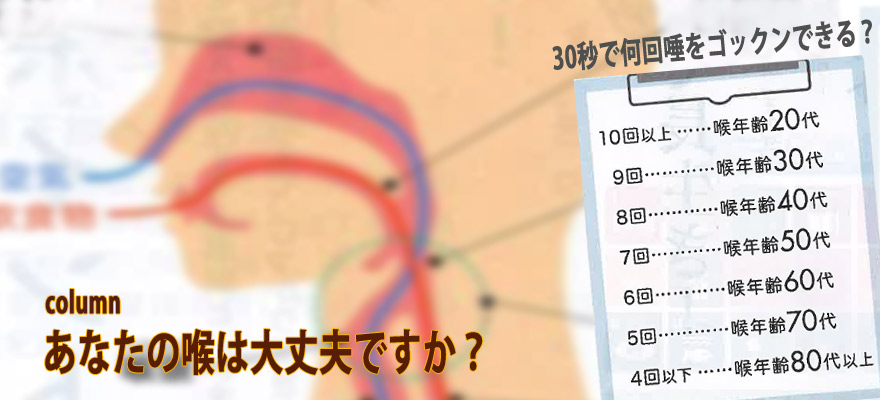

綺麗を保つのは大変!「耳掃除」と「歯磨き」にも注意が必要

「耳」難聴のリスクに注意

難聴は40代頃から少しずつ進行し、60歳前後で「聞こえが悪くなった」と自覚する人が多いといわれています。これは加齢性難聴と呼ばれ、主な原因は2つ考えられています。

- 内耳の蝸牛(カタツムリ状の器官)にある有毛細胞が、動脈硬化などによる血流障害で壊れる

- 内耳と脳をつなぐ聴神経が衰える

【予防と改善策】

- 動脈硬化を防ぐ

肥満を解消し、高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病を予防・治療する。 - 音量に注意する

大音量で映画や音楽を長時間聴くと有毛細胞が傷つくため、音量は控えめに。 - ヘッドホンの使いすぎを避ける

直接内耳に音が届くため、自覚しにくいまま「ヘッドホン難聴」が進む危険があります。1時間に1度は外して耳を休ませ、可能ならノイズキャンセリング機能付きのものを選びましょう。 - 入浴後の耳掃除は避ける

入浴後は耳垢が柔らかく、綿棒で奥へ押し込んでしまう恐れがあります。耳掃除は月1回程度、耳の入り口だけで十分です。

「歯」歯磨きは“就寝前の15分”に集中!

「年を重ねると歯周病で歯を失うのは仕方がない」と思っていませんか? 実はそれは誤解で、歯肉(歯茎)は生涯老化しない特別な組織なのです。皮膚の約3倍の速さで細胞が入れ替わるほど再生力が高く、年齢による差はないので、歯茎が下がるなどの症状が、20代30代でも起こるケースもあります。ですが、「年をとると代謝が落ちる」「歯や歯茎へのダメージが蓄積する」ことで、歯肉退縮も起こりやすくなっているため、加齢という要素も完全に無視することは難しいようです。

歯周病になると歯肉に炎症が起こり、歯を支える骨が溶けてしまいます。進行しても自覚症状がほとんどないのが怖いところ。さらに、歯周病菌が血管に入ると動脈硬化を悪化させ、心筋梗塞や脳梗塞など突然死のリスクを高めることも分かっています。

【予防と改善策】

- 歯と歯茎の境目を意識して磨く

血行が促進され、歯肉が引き締まります。 - 磨く回数より“集中時間”を大切に

一日3回×5分よりも、就寝前の15分集中ブラッシングが効果的。特に就寝中は唾液が減って菌が増殖しやすいため、夜のケアが重要です。 - 歯磨き粉は補助と考える

泡立ちやミントの爽快感で「磨けた」と錯覚しがちなので要注意。本当に大切なのはブラッシングそのものです。

耳と歯は、どちらも“生活習慣の積み重ね”で健康を守れる部分。毎日の習慣を少し工夫するだけで、老化のスピードを遅らせることができます。

物忘れを防ぐには ― 脳に良い食習慣と睡眠の工夫

物忘れや認知症などの病気・老化を防ぐには、まず肥満を避けることが大切だといわれています。ところが、65歳を過ぎてからの無理な減量は要注意です。

65歳以上は「痩せすぎ」がリスクに

2019年、東京大学と山梨大学の共同研究で、65歳以上では痩せている人ほど認知症の発症リスクが高いという結果が発表されました。健康のために体重管理は必要ですが、シニア世代では「痩せすぎないこと」も重要です。

脳の栄養には炭水化物が必要

炭水化物は、脳のエネルギー源である糖質を効率よく補給できる主食です。肥満や生活習慣病で糖質制限が必要な場合を除けば、過度に気にする必要はありません。バランスよく取り入れることが、脳の健康につながります。

睡眠が“脳のお掃除”をする

アルツハイマー型認知症の原因物質とされるアミロイドβは、深いノンレム睡眠の間に脳から除去されることがわかっています。ところが、60歳以降は睡眠時間が短くなりやすいため、工夫が必要です。

午後3時までに30分以内の昼寝を取る事で、アミロイドβの除去が促されると報告されています。ただし、長すぎる昼寝は夜の不眠につながるため注意しましょう。

物忘れ対策には、

「痩せすぎない」

「炭水化物を適度にとる」

「質の良い睡眠を確保する」

という3つの生活習慣がカギになります。

毎日のちょっとした工夫で、脳を若々しく保つことができるでしょう。

ふんわり軽いかけ心地のタオルケット

綿100%の特長、吸水性に優れ、肌触りが良いタオルケット。

ふんわりと優しく体を包み、寝苦しい夜を快適にしてくれ、お昼寝にも!

生地は薄手なので乾きも早く、洗濯の負担も軽減出来ます。

大きさ シングル 約210cm×約150cm

まとめ

老化は避けられませんが、そのスピードをゆるめることはできます。髪・肌・目・耳・歯・脳――どれも「やりすぎない」「正しくケアする」「無理なく続ける」ことが大切です。毎日の暮らしの中で、少しずつ習慣を見直すだけで、心も体もぐっと若々しく保てます。健やかに歳を重ねていけたらよいですね。